恒信资讯

民间借贷的日常法律问题

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》已于近日发布,此次司法解释立足于近年来快速发展的民间借贷实际情况,对原有诸多规则、框架都有所突破。我们总结整理了该司法解释,对其中与日常交易联系较为密切的部分进行概括,以期为大家进行民间借贷做简洁、明确的指引。

一、主体

民间借贷主体为自然人、法人、其他组织(如合伙企业等)。具体包括:自然人之间、法人之间、其他组织之间、自然人与法人之间、自然人与其他组织之间、法人与其他组织之间的借贷。

从本次法释的规定上看,实际上拓展了民间借贷主体的范围。以往《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》曾将民间借贷限定于必须系公民作为一方主体参与。而本次法释在原有基础上进行拓宽:在不违反相关禁止性规定情况下,认可企业间(法人之间、其他组织之间、法人与其他组织之间)借贷行为的效力。

需注意的是:经金融监管部门批准设立从事贷款业务的金融机构发放贷款的行为不属于民间借贷。这实际上排除了金融机构作为民间借贷的主体的可能。即金融机构作为主体参与的贷款等资金融通行为,不能适用本司法解释。

二、合同效力

1、合同生效要件

明确合同何时生效在实务中较为重要,因为这关系到合同生效的时间乃至借款人利息起算的时间点。具体而言:自然人之间的借贷合同系实践合同,需自出借人提供贷款时生效;其他类型民间借贷合同(法人之间、其他组织之间、法人与其他组织之间、自然人与法人之间、自然人与其他组织之间的借贷),有约定,从约定;无约定,则系诺成性合同,成立(一般为双方签订合同时)即生效。

需注意的是:民间借贷合同中,自然人借贷的生效要件较为特殊,这其中出借人提供借款并非合同义务;而在其他类型的民间借贷合同中,出借人提供借款系合同义务,若违反,借款人可直接追究违约责任。从责任这个角度上看,对于自然人作为借款人的情况下,其向法人或其他组织借款相对于向自然人借款更有保障,更有利于款项的取得。

2、企业间借贷效力

以往的法律法规及审判经验,由最初企业间借贷一律无效,到为生产经营所需的临时性企业资金拆借行为有效,法院对于企业间的资金借贷所持态度经历了一个转变的过程。本次司法解释的发布,正式认可企业借贷,具体而言需满足以下条件:

积极条件:

必须为生产、经营之需。司法解释认可企业间借贷行为是有条件的,企业生产经营之需便是其中之一,这是为防止企业间资金借贷扰乱正常金融秩序所设定的红线。不过判定“生产经营需要”的可操作性标准是什么,我们认为还待于实践中不断明确。

消极条件:

不违反《合同法》第52条之规定。《合同法》第52条主要集中于合同当事人利用合同侵害国家、社会公共利益以及第三人利益的行为。民间借贷合同属于《合同法》调整范围,自然应受相应规定的约束。

不违反本解释第14条之规定。包括:

(1)套取金融机构贷款后高利转贷,且借款人事先知情或应知;

(2)向其他企业借贷或向本单位职工集资后转贷牟利,且借款人事先之情或应知;

(3)出借人事先之情或应知借款用于犯罪活动,仍提供借款;

(4)违背社会公序良俗;

(5)其他违反法律、行政法规效力性强制性规定的。

上述内容主要集中于转贷且借款人知情的行为,及借贷合同违反社会利益两个大方面。

首先,第(1)、(2)项比较相似,都是转贷且借款人知情或应知的情形。这是从维护国家金融监管秩序的角度出发所做的规定。这里需要注意第(1)项中的“高利”,究竟是何标准,目前仍没有明确,给未来的实践留有空间。

其次,需注意的是上述第(5)项的内容易被忽略。法律、行政法规中存在大量强制性规定,但并非所有这些规定都会导致合同无效。只有当相应规定系效力性规定时,才会影响合同效力。

一般而言,强制性规定分为效力性规定以及管理性规定。效力性规定不仅否认行为本身,也否认行为的后果;管理性规定仅否认行为本身,但并不否认行为的后果。比如军事禁区禁止摆放摊位营业,如果违反,则应取缔营业,但这并不影响摊位店主与买家达成的物品买卖合同效力,买卖行为依然有效。只有当民间借贷违反效力性规定时,才会否认合同的效力。

3、借贷行为涉嫌犯罪与合同效力

借贷行为涉嫌犯罪或已被认定为犯罪,并不必然影响借贷合同的效力。衡量民间借贷合同的效力应以《合同法》第52条以及本解释第14条为依据。因此,实践中,当借贷合同涉及犯罪时,仍应根据民法规范判定借贷合同效力,从而明确债权人、债务人的责任承担问题;同时,作为从合同的担保合同也应遵循上述精神,法院将依据借贷合同、担保合同的效力以及当事人过错程度确定担保人的责任大小。(具体还可参见《担保法解释》第7、8条)

三、利息

1、 不同主体民间借贷利息推定

自然人借贷未约定利息或约定不明,视为没有利息。

自然人以外的民间借贷未约定利息,视为没有利息;约定不明,由法院酌情确定。

(因此在借贷中,应以明确约定利息计算方式为宜)

自然人间的借款,法律以鼓励互助为出发点,因此以无偿为原则,有偿为例外;而商事交易以逐利为目标,,所以应以有偿为原则,无偿为例外。在自然人之外的民间借贷约定不明时,司法解释体现了这一意图。

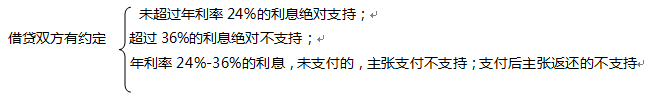

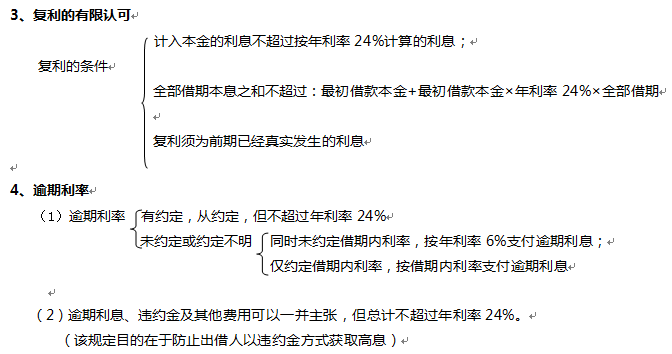

2、利率

对于借款利息的确定,首先,司法解释以固定标准代替原有银行同类贷款利率4倍的浮动标准,在适用中将更加便捷。以往银行的基准利率经常会有调整,在利息计算上存在很多困难;其次,将约定利息划分为三个区间,对每个区间的保护都不相同,也便于对当事人做出明确的指引。

四、几种特殊行为的认定

1、P2P网络贷款

网贷平台于近年来发展迅猛,该解释在制定时也注意到此现象。

借贷双方通过P2P网贷平台即形成民间借贷关系,网络平台的提供者不承担担保责任,但提供者通过网页、广告或其他媒介明示或有其他证据证明其为借贷提供担保的除外。

根据上述规定可归纳为:首先,仅提供网络贷款媒介服务平台与借款者仅构成居间合同;其次,本次解释实际上规定了网络平台提供者通过媒介公告可以进行承诺担保,而《担保法》第13条规定“保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同”,本解释事实上已经对《担保法》的第13条形成了突破。

2、融资性贸易合同性质

融资性贸易合同纠纷在司法实务中常会涉及合同效力问题,合同本身究竟系买卖等基础法律关系,还是民间借贷直接影响到法律适用和当事人的权利义务。

若交易具有非闭合、背靠背的连环性,合同权利义务基本平衡,能证明货物实际交付或拟制交付,一般会被认定为买卖合同,法院会据此进行审理,双方的权利义务根据合同本身确定。

若交易具有闭合性(最初买方与最终卖方为同一企业或相互关联),一方当事人只享固定利润不担风险,无法证明货物交付,存在高买低卖等违背商业常理的情况,一般会被认定为“名为买卖实为借贷”。法院会依据企业借贷进行审理,双方权利义务主要依据合同法及民间借贷规定确定。